各学科新着情報一覧

松中照夫教授最終講義報告

松中照夫教授最終講義報告

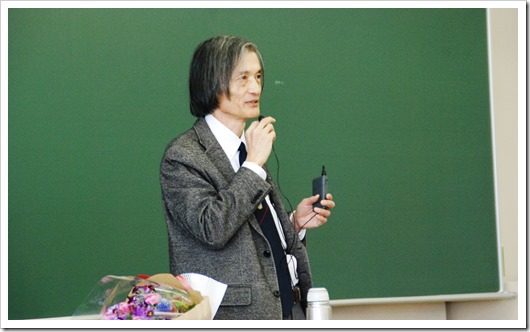

1月17日(金)午後1時から松中照夫教授(土壌作物栄養学研究室)の最終講義「土壌肥沃度論」(循環農学類農学コース3年)が大学C5-201番(旧南20)教室において開催され、学生、教職員約70名が出席した。くしくも1月17日は19年前の1995年阪神淡路大震災の日でもあり、兵庫出身の先生はこの年4月に本学に着任したとのことでした。

最初に先生から学生に対して授業「土壌肥沃度論」の第15回目を最終講義とすることが述べられた。また関係者に配付された最終講義‐授業「土壌肥沃度論」-の小冊子には教授の略歴、学位、受賞に加えて、教育活動として1995年度から本年まで指導された卒業論文・修士論文・博士論文の題目や海外からの留学生の受入報告。研究活動として学術雑誌論文、著書、各種研究会・学会の招待講演、海外出張一覧。社会活動として各種講習会・講師依頼、学会および社会活動が詳細に掲載されている。

最終講義は、「健土健民」と土壌肥沃度について述べた。科学(Science)として見た場合の「健土」とは何か。「土」「肥沃度」の定義も含めて丁寧に講義された。「健土」の条件として物理的性質の1)厚みと硬度 2)水分 科学的性質の3)pH 4)養分 の4つの条件について、作物栽培上、定量的に測定する必要があり本学附属農場の土壌の問題点を含めて講義した。

土壌の物理的性質を直すことを「木を植える人」を譬えて無私で種を植え続けることの重要性を説いた。「土」は基本的条件がわかっていれば、何世代か先の為にひたすら努力することにより改善されると述べた。また本学の教育研究活動も教員と職員がスクラムを組んで学生の為に実践しているとも語った。

講義終了後、小宮道士循環農学類長からの松中先生へのお礼の挨拶のあと、松中ゼミの学生や卒業生から花束の贈呈があり、松中教授から、出席者へ感謝の言葉が述べられ、最終講義を終了した。

森川純教授最終講義報告

森川純教授最終講義報告

1月15日(水)森川純教授(地域国際関係論研究室)の最終講義(環境共生学類2年科目「国際関係論」)が10時40分からA3号館201番教室で開催され、約150名の学生、教職員が出席しました。

1997年12月本学の環境システム学部設置時から地域環境学科教授として赴任した森川先生は、最終講義では少年期から現在に至るまでの自己体験を踏まえて、学びにおける大切な要点等について述べました。また2014年は第一次世界大戦からちょうど100年を迎えた年でもあり、戦争体験等記憶の継承の大切さも語りました。

森川ゼミは国際感覚を養った卒業生を多数輩出しています。最終講義では、少年期に与えられた一冊の「世界地図帳」から学んだ知的好奇心の大切さや、感動が興味関心を増大させ、勉強から知を力にするための更なる学びを行った高校時代のこと。点から線、線から面、面を立体的に重ねた鳥瞰図的思考の重要性をいつものように穏やかな口調で講義しました。

大病での入院生活の末に遂げた自己変身(self reflection)とその後のデンマークやナイジェリアでの留学生活の中から、現実を見据えながらの理想に向かって試行錯誤することの大切さや同時代感覚・当事者感覚を持つことの大切さを話しました。

帰国後は「世界システム論」の分析枠組みを論稿し、大学院でアフリカと日本の関わりを学ぶ機会を得て、研究者としての歩みが開始しました。

アフリカ国際関係論の分野では人種差別政策や日本との関係究明作業を内外誌に論稿され、その後、勤務したオーストラリアのアデレード大学では日豪関係に関する研究にも従事しました。本学では日本外交と象牙問題とNGO等や野生生物保全問題にも取り組み、捕鯨問題にも論稿されました。

講義終了後、森川ゼミの学生代表花束の贈呈があり、最後に森川教授より、出席の方々へ感謝の言葉が述べられ、最終講義を終了しました。

細田治憲氏(大学酪農1期)、角倉了一氏(機農酪農経営4期)宇都宮賞受賞決定。

細田治憲氏(大学酪農1期)、角倉了一氏(機農酪農経営4期)宇都宮賞受賞決定。

公益財団法人宇都宮仙太郎翁顕彰会(北良治理事長)は、1月9日(木)理事会・評議員会において「第46回宇都宮賞」の表彰者を決定した。

3部門の中の「酪農経営の部」には由仁町細田治憲氏(大学酪農学科1期生)が、「乳牛改良の部」では大樹町角倉了一氏(機農高校酪農経営科4期生)がそれぞれ受賞することが決定した。

表彰式は宇都宮仙太郎翁の命日である3月1日(土)14時から札幌パークホテルにおいて開催される。同窓生の表彰に心よりお祝い申し上げます。

平成25年度日本獣医師会獣医学術年次大会in千葉にご参加者のみなさまへ

平成25年度日本獣医師会獣医学術年次大会が平成26年2月21日~23日に千葉県幕張メッセ国際会議場を中心に開催されることになっております。

この大会には大学からも多数の先生方がご参加されることはもとより,全国各地でご活躍中の卒業生も多数ご参加される予定です。

つきましては,参加者各位の懇親会を下記の日程で開催することとし,ささやかながら会場を準備しています。

多数ご参加いただけますようご案内申し上げます。

記

開催日時:平成26年2月21日 19時30分から

開催場所:千葉市美浜区ひび野2-3 アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張>

階数・室番(室名)は当日フロント又は入口掲示板に掲示します。

会費 :6千円

会場準備の都合上平成26年1月25日までに下記アドレスまで参加申し込みください。

2期 唐仁原 景昭 mrtojin201136@gmail.com

7期 井上 貢 inoue2997@cnc.jp

14期 高橋 英雄 aland@peach.ocn.ne.jp

酪農学園大学獣医学科釧路支部同窓会開催報告

酪農学園大学獣医学科釧路支部同窓会開催報告

2013年10月25日(金)午後6時30分から釧路市栄町5-2「溶岩焼きこじゃれ」において、酪農学園大学獣医学科釧路支部同窓会が開催されました。

釧路地区は酪農地帯であることから、参加者のほとんどは畜産関係獣医師ばかりでしたが、今年は16名の参加がありました。

この度は岩野先生をお招きし、酪農学園大学の近況報告として子供たちを対象とした体験学習のお話を聞かせていただきました。大学の独自性をアピールするのにとても画期的な取り組みであると感銘を受けました。

その後はテーブルを囲み、互いの近況報告を行い、若手から年配者までさまざまな世代の同窓生が酒を交えて楽しく、和気あいあいと語り合うことができました。

日常では同窓生がこんなにも揃って顔を合わせる機会がなかなかないので、釧路支部では1年に1度はこのような場を持ち、絆を強くしていきたいと思っております。(文責 今井一博 )

酪農学園大学獣医学科同窓会 栃木県支部総会報告

酪農学園大学獣医学科同窓会 栃木県支部総会報告

12月14日(土曜日)14時から宇都宮市内のホテル ニューイタヤにおいて、獣医学科同窓会栃木県支部総会が開催されました。また以下のテーマで研修会も同時に開催いたしました。

①「獣医学科同窓会栃木県支部の今後の方向性について」 渡邊正信(酪農学園大学獣医学科同窓会栃木県支部 支部長)

②「栃木県酪農学園同窓会の活動状況について」 斎藤達夫氏(栃木県酪農学園同窓会 事務局長)

以下に概要をお知らせいたします。獣医学科同窓会は長年にわたり、三期の加藤和彦氏が支部長を務めて下さり活動してきました。しかし、加藤氏が昨年6月に逝去され、同じ三期で加藤氏とともに支部をけん引して下さっていた荒井徹氏も今年8月に逝去されました。

そこで9月上旬に有志により支部体制を強化していくことを協議しました。その結果、10月中には「栃木県支部組織強化委員会」を発足させ、規約の成文化や組織体制確立について話し合い、年内には平成25年度支部総会を開催することを目標として準備をすすめてきました。

総会は12月14日に開催するよう組織強化委員長が招集して、委員会で準備した規約や事業計画などの議案を審議することにしました。総会では全ての議案が可決され、渡邊正信が新たな支部長を務めることになりました。

その後、新支部長から今後の支部活動の方向性について示され、来賓としてご臨席頂いた斎藤達夫氏(酪農学科四期)からは、酪農学園同窓会連合会栃木県支部である「栃木県酪農学園同窓会」の活動状況について紹介していただくとともに、斎藤氏が出席された「創世寮開寮50周年事業」についても紹介された。

診療時間の都合などにより総会だけに参加した会員もいましたが、懇親会では久しぶりに会った同期生や初対面の同窓生など、それぞれに会話が弾んでいました。なかには二次会に場所を移した会員もいたようです。(文責 渡邊正信)

食品科学科OB(1期生)上村篤正氏、建学原論で講義

食品科学科OB(1期生)建学原論で講義

18日(水)9時から1年生約400名を対象にした「建学原論」において、「酪農学園の教育理念の継承Ⅲ」「私の目指す農業」と題して上村篤正氏(食品科学科同窓会会長)が約1時間の講演を行った(19日も連続講演の予定)。

前段の経歴紹介では、家業である養鶏業の連鎖倒産等による苦労談やこれまでのさまざまな経験の中で培った職業観や人生観について語った。

現在の(有)ウエムラ牧場では白老牛の肥育から加工、卸売、小売、販売までを営んでおり(結果として六次化、農商工連携)、卒業して20年目を迎える。この間、目の前の問題を一生懸命考え行動してきたが、その行動様式は本学で培われたものであると述べた。

家畜の「命」は、人がそれを食することにより喜びと生きがいを与えてくれる意義のあるものなので、それを心をこめて調理師し全うさせることが我々の役割であり、責務であると述べた。

また白老の辺鄙なところにあるレストランに足を運ぶお客様(消費者)は、我々スタッフがどのような思いでこの命を考えているかを見にきている。このことが我々にとって最高の付加価値であるとも語った。「建学原論」のテキストでは、「三愛精神」「健土健民」という言葉の意味と重さを卒業して20年経ってやっと理解してきたと記述している。

また上村氏は、最近、白老の畜産農家有志と農業後継者のためのヘルパー事業設立に向けて奔走している。

農業経済学科現地研究会報告

農業経済学科現地研究会報告

X’mas 歳末商戦ムードと実業団女子駅伝前日の14日(土)、仙台市において第25回を数える農業経済学科同窓会主催の現地研究会が仙台ガーデンパレスを会場に開催された。

講師は本年度で定年を迎えられる協同組合論の村岡範男教授。講演テーマは「現代における協同組合の役割」。同窓生は10名で福島県からも出席いただいた。

多少、最終講義には早いのですが約1時間拝聴しました。講義概要は以下のとおり。なお学科同窓会主催での現地研究会は今回で最終回となります。

2012年は国際協同組合年であり、2008年のリーマンショック以来、営利追求からの方向転換としてドイツ等での協同組合設立ブームをもたらした。

協同組合の古典的定義は「資本主義社会における経済的弱者の自衛組織」として構成員(組合員)が自助、自己管理、自己責任(財務責任含む)の三位一体法則による活動組織とされている。

協同組合の実態は1844年のイギリスの「ロッチデール公正先駆者組合」を嚆矢とし、1895年に国際協同組合同盟(ICA)が設立され、日本での協同組合運動の出発点は1900年(明治33年)の「産業組合法」の公布であり、110年の歴史をもつ。現在、国際協同組合同盟加盟国93カ国249団体。傘下の組合員10億人以上。

日本では農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、生活協同組合、大学生協、労働金庫、信用組合、信用金庫が関連団体となっている。

協同組合は社会においてこれまでに重要な役割を演じてきたが、市場原理の歪みを是正し、弱者救済の趣旨から益々重要になってきている。

後段では、近年の方向性や、東日本大震災における協同組合の果たした役割や協同組合へのバッシング等へも言及した。出席者した同窓生は最後まで熱心に聴講していた。

その後、出席者の自己紹介が行われ、所属ゼミや近況等を報告していただいた。最後に記念撮影ののち研究会を終了した。その後は、会場を移動して村岡先生を囲み懇親会が和やかに開催された。

地域環境学科同窓会会報第12号を掲載しました。

地域環境学科同窓会会報第12号を掲載しました。 詳細はPDFにてダウンロードし、閲覧することができます。洞爺湖フィールドにおける地域住民への実習・調査報告および意見交換会報告

洞爺湖フィールドにおける地域住民への実習・調査報告および意見交換会報告

酪農学園「洞爺湖フィールドにおける地域住民への実習・調査報告および意見交換会」が虻田郡洞爺湖町字成香にある「酪農学園フィールド教育研究センター洞爺湖フィールド成香教育研究センター」(旧成香小学校)を会場に12月7日(土)午後から60名を超える出席者により開催された。

本学からは干場信司学長、中辻浩喜フィールド教育研究センター長、山舗直子環境共生学類長他、学類関係教員、学生約50名が出席、地域住民代表として真屋敏春町長、二木副町長、森寿浩統合支所長他、成香地区自治会役員や本学OBの佐々木良一町議会議員、塩野谷幸一氏(Lake Hill Farm)の方々にご出席いただいた。

学生達はバスで本学を10時に出発し、中山峠で休憩(車中昼食)ののち、午後1時に成香教育研究センターに到着。暖房がないため室温は外気温とあまり変わらない中、約2時間かけて大掃除と実習調査報告会の準備。

午後3時過ぎ、実習・調査報告会が開催される(地域住民等の到着が多少遅延)。山舗学類長の開会の挨拶のあと、干場学長、中辻フィールド教育センター長から来賓のご挨拶をいただいた。

本年度の実習・調査内容についてPPTを用いて洞爺湖水質調査や洞爺湖中島のエゾシカの個体管理等々さまざまな洞爺湖フィールドにおける調査内容を関係教員やスタッフから丁寧に説明いただき、質疑も含めて午後5時前に報告会を終了。

集合写真や意見交換会会場設営のあと行われた意見交換会は、地域住民や洞爺湖町役場の方々が学生と一緒に懇親を深める場となった。その中では洞爺湖町関係者、学園関係者の自己紹介も行われた。学生達による余興やンゴゲームもあり和やかな雰囲気で進行した。

翌日9時よりホテル万世閣において真屋敏春町長、森支所長、佐々木議員、鈴木課長と本学干場学長、中辻センター長、山舗学類長により協定に基づく事業等についての話し合いが行われた。真屋町長から今後の協定事業継続と地域産業における加工技術等の協力要望があり、干場学長からも実学教育の観点から学生のフィールド拠点としての成香センター整備のお願い等が行われた。学生達も8日は会場片付け、掃除のあと、成香センターから本学に向かった。