OB会新着情報一覧

獣医学科11期生卒業38周年「熊本震災復旧を応援する佐渡島同期会」

10月15日(土曜日)に獣医学科11期生卒業38周年「熊本震災復旧を応援する佐渡島同期会」が佐渡島で参加者25名で行なわれた。

14日(金)の前夜祭には20名が参加し、翌15日(土)には新潟港佐渡汽船乗船所に集合して、新潟港~佐渡両津港と周り、日吉神社~トキの森公園~史跡佐渡金山~大佐渡スカイラインを見学し、宿泊 は「両津やまきホテル」となった。翌日16日(日) には両津港 ~ 新潟港を経ての解散となった。

皆、定年を迎える年に成り第2の人生をしっかり歩んでいます。15日夜は竹花学長から大学の現状について、深いお話が有りました。それぞれ自己紹介を学生記番号順に紹介(みな学生番号は完璧に覚えています)。

学長を輩出した11期は元気いっぱい学長を支えることを誓い、全国から集まり、それぞれ現実に戻って行きました。

来年は福岡開催、再来年は40周年で本学近郊での開催が決まりました。(文責 高橋俊彦)

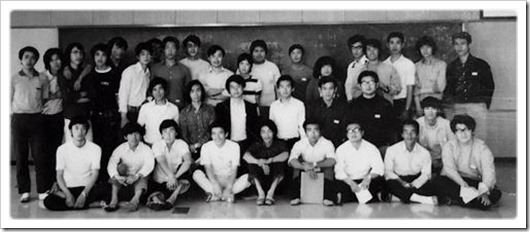

獣医学科第17期30周年同期会開催報告

去る7月16日(土)酪農学園大学黒澤記念講堂、ホテル札幌ガーデンパレスを会場にして標記の記念同期会が開催されました。参加者は53名で本学から中尾敏彦先生、加藤清雄先生、平棟孝志先生、種池哲朗先生、湯浅亮先生、新山雅美先生、竹花一成先生、菊池直哉先生、中出哲也先生、高橋優子先生、金子千恵様にご出席いただきました。

礼拝は1時半より記念講堂礼拝堂に集合し、記念写真撮影ののち、獣医学群准教授の高橋優子氏の司式、金子千恵氏の奏楽で行なわれました。その後幹事代表挨拶が及川伸代表から、また歓迎のご挨拶を竹花一成学長が述べられた。

祝賀会はホテル札幌ガーデンパレスに会場を移動して午後6時から開催され、記念写真撮影も行なわれ、和気藹々の中、午後8時から2次会、10時から3次会、4次会と流れ、盛会裏に終了しました。

幹事 柄本浩一 及川 伸、木村 真 田之上真一

西 英機 前谷茂樹 松尾直樹、南 佳子

2016年度酪農学園「緑風会」第9回中央研修会が開催される

本年度中央研修会が、8月6日(土)13:00~本学C1-101教室において会員31名の参加により開催された。

会に先立ち西田丈夫会長より、教育情勢の近況報告と研修会への期待を述べた後、本学教職センター長である樋元淳一教授から、本学の教員養成の状況と本道の農業教育への期待を述べる挨拶をいただいた。

講演Ⅰ

本学入試部 林 多喜夫次長から「酪農学園大学の教育ー最近の取組みも交えてー」と題し講演をいただいた。学群の構成や学類・コースでの学習や研究状況の紹介、改築された希望寮(男子寮)、清音寮(女子寮)の紹介、クラブ・サークル紹介。学類で取得できる資格、就職内定率が94.9%等の説明をいただいた。続いて新たな取り組みとして、①獣医学共用試験実施と臨床実習教育施設の充実 ②食Pro育成プログラムを導入 ③ワインプロジェクト(ROWP)についての説明がなされた。最後に、2017年度入試制度について説明があり、各高校で有利に活用してほしいとの説明がありました。

教育実践発表

北海道名寄産業高等学校 高橋英明教諭が「農業高校における地域と連携したクリーン農業の実践事例」として、高橋教諭が長年研究してきた、メロンの有機無農薬栽培の実践事例を紹介した。

高橋教諭は、名寄の気温の寒暖の差を利用した高糖度メロンの栽培研究、近年は「安心安全に特化した有機栽培」に挑戦しており、その実践事例を紹介した。 研究の特長として、①有機農業研究会、上川農業改良普及センター、地域メロン栽培農家等と連携していること。 ②チリカブリダニやコレマンアブラバチ、ミヤコカブリダニなどの天敵を使った害虫防除を効果的に利用し経費削減をしていること。 ③生産したメロンに「太陽のメロン」と命名しブランド化したこと。 ④贈答用として高級感を出すため宝石箱をイメージした印籠型の箱を使用したこと。⑤東京日本橋高島屋デパートと取引されたこと。 ⑥価格を1玉3,980円としたこと。 ⑦付加価値をつけるなど生徒の学習に活用したこと。等が発表されました。

講演Ⅱ

本学循環農学類 堂地 修教授から、「酪農学園大学における肉牛教育ー牛を育てて人を育てる試み-」と題して、堂地教授が学生を育てるために、長年肉牛管理を通して学生の資質を高める教育を展開してきた内容の講演をいただいた。

特に関心を惹いたことは、肉牛教育研究施設の整備にあたり、①実学教育の好機と捉え、学生が主体的に取り組むとともに、現場で役立つ研究成果を求めたこと。 ②牛群整備として、限りある予算の中で平均より上位になることを最低条件に据え、生産者がうらやむような牛群になることを目指したこと。専門性の水準を高めるため教員自らの経験と実力を備え、学生に適応力を身につけさせる取り組みをしていること。 ③計画設計と実行を学生の勉強として実践的におこない、仕事の質の要求に耐えられる取り組みをしていること。毎年学生は入れ替わるが仕事の水準を高める内容を考えさせていること。

具体的な実践としては、「人口哺育・育成技術の高度化」として、従来の哺乳の考え方は、子牛に合わせているのではなく、人の加減で決めていることの実態を明らかにした。また、「粗飼料多給・食品加工副産物の利用による肥育コストの低減」では、黒毛和種去勢牛に独自に開発したビール粕サイレージを1/4給与したことで、体格が向上し肉質も最高格付け(A-5ランク)が得られた。等学生が教育されれば高い資質が身につけられることが発表された。

懇談会

研修会終了後、レストラン「トンデン館」へ移動し交流会がおこなわれました。

(文責 事務局長 岡田正裕)

平成28年度 酪農学園「緑風会」道東支部合同研修会・教育懇談会

1 目 的 道東支部(オホーツク・根釧・十勝)緑風会会員が一同に会し、学校教育に関わる今日的な課題等について研修・協議を行い、プロ教員として資質・能力の向上と会員相互の親睦を図るとともに、母校の充実・発展を支援する。

2 主 催 酪農学園「緑風会」(オホーツク支部・根釧支部・十勝支部)

3 期 日 平成28年10月15日(土曜日)

4 場 所 北海道帯広農業高等学校 (帯広市稲田町西1線9)TEL 0155-48-3051 FAX 0155-48-3052

(教育懇談会:帯広市内で実施、当日ご案内します)

5 日 程

(1) 開会式 13:30~13:40

(2) 研修Ⅰ 13:45~15:00

講師:酪農学園大学循環農学類 教授 堂地 修 氏

演題:「酪農学園大学における肉牛教育」~牛を育てて人を育てる試み~

(3) 研修Ⅱ 15:10~16:10

講師:酪農学園大学緑風会 会長 西田 丈夫 氏

演題:「次の時代へ託す思い」

(4) 研修Ⅲ 16:20~16:50

講師:酪農学園大学入試課 赤尾 全廣 氏

演題:「酪農学園大学入試情報」

(5) 閉会式 16:50~17:00

(※)教育懇談会 場所:帯広市内で実施、当日ご案内します。

時間:18:00~20:00

懇談会会費 5,000円 /1人 (当日キャンセルは避けてください。)

6 申し込み 支部長は、各該当支部の連絡員に周知して、後日取り纏めて9月29日(木)までに、別紙参加申込用紙に入力して電子メールで連絡お願いします。

北海道帯広農業高校教頭(近江)メールアドレス t-oumi@hokkaido-c.ed.jp

2016年度酪農学園ホームカミングデー報告

1.バーベキューランチ

夜半の雨で開催が危ぶまれた9月17日(土)、午前11時から第25回を数えるホームカミンデーが同窓生会館前駐車場および黒澤記念講堂を会場に開催された。

11時からのバーベキューランチでは、100名近い方々にご出席いただき、野外ランチを楽しむことが出来ました。食材は本学元野幌の肉畜生産ステーションで肥育された日本短角種や乳製品製造の牛乳、アイスクリーム、トンデンファームのウインナー、野村武顧問差入のとうもろこし等々。

1.バーベキューランチ

夜半の雨で開催が危ぶまれた9月17日(土)、午前11時から第25回を数えるホームカミンデーが同窓生会館前駐車場および黒澤記念講堂を会場に開催された。

11時からのバーベキューランチでは、100名近い方々にご出席いただき、野外ランチを楽しむことが出来ました。食材は本学元野幌の肉畜生産ステーションで肥育された日本短角種や乳製品製造の牛乳、アイスクリーム、トンデンファームのウインナー、野村武顧問差入のとうもろこし等々。

会は永田享後援会常務の進行で開会し、同窓会小山久一会長から歓迎のメッセージ、竹花一成大学長、貴農同志会大谷俊昭副会長からそれぞれご挨拶を頂戴してのオープニングとなった。恒例となったブルーグラス研究所の演奏により軽快な音楽が流れる中、思い思いにバーベキューを楽しんでいました。

会は永田享後援会常務の進行で開会し、同窓会小山久一会長から歓迎のメッセージ、竹花一成大学長、貴農同志会大谷俊昭副会長からそれぞれご挨拶を頂戴してのオープニングとなった。恒例となったブルーグラス研究所の演奏により軽快な音楽が流れる中、思い思いにバーベキューを楽しんでいました。

スピーチでは札幌支部長の下田尊久氏、同事務局長中山博敬氏からの支部紹介等や短大同窓会長堀内信良氏、7月より常務理事に就任した近雅宣氏からご挨拶も行われた。

スピーチでは札幌支部長の下田尊久氏、同事務局長中山博敬氏からの支部紹介等や短大同窓会長堀内信良氏、7月より常務理事に就任した近雅宣氏からご挨拶も行われた。

12時半には恒例となっている仙北富志和学園長の「また来年お会いしましょう」という閉会のご挨拶でバーベキューランチを終了しました。

食材をご用意いただいた大学生協の方々や会場準備にお手伝いいただいた学園教職員、短大・大学・高校の同窓生、貴農同志会の各位に厚くお礼申しあげます。

2.記念礼拝・記念講演会

午後からは会場を黒澤記念講堂に移して、1時30分からホームカミングデーの記念礼拝(物故者追悼)、記念講演が加藤清雄校友会事務局長の進行で開催されました。

記念礼拝は、榮忍とわの森三愛高校校長(大学宗教主任)によって執り行われ、讃美歌合唱のあと、聖書「マタイによる福音書5章38~48節」が朗読された。加藤事務局長から物故者のご芳名が読み上げられ、物故者追悼が行われた。

12時半には恒例となっている仙北富志和学園長の「また来年お会いしましょう」という閉会のご挨拶でバーベキューランチを終了しました。

食材をご用意いただいた大学生協の方々や会場準備にお手伝いいただいた学園教職員、短大・大学・高校の同窓生、貴農同志会の各位に厚くお礼申しあげます。

2.記念礼拝・記念講演会

午後からは会場を黒澤記念講堂に移して、1時30分からホームカミングデーの記念礼拝(物故者追悼)、記念講演が加藤清雄校友会事務局長の進行で開催されました。

記念礼拝は、榮忍とわの森三愛高校校長(大学宗教主任)によって執り行われ、讃美歌合唱のあと、聖書「マタイによる福音書5章38~48節」が朗読された。加藤事務局長から物故者のご芳名が読み上げられ、物故者追悼が行われた。

奨励では、榮校長からホームカミングデーの意義も含めて「与えなさい」と題して、聖書の教えが語られ、頌栄・祈祷・後奏により記念礼拝を閉じ、最後に全員で酪農讃歌を合唱した。

記念講演会に先立ち、谷山弘行理事長から講演者紹介を含めて謝意の挨拶が述べられた。

奨励では、榮校長からホームカミングデーの意義も含めて「与えなさい」と題して、聖書の教えが語られ、頌栄・祈祷・後奏により記念礼拝を閉じ、最後に全員で酪農讃歌を合唱した。

記念講演会に先立ち、谷山弘行理事長から講演者紹介を含めて謝意の挨拶が述べられた。

今回の講演会は、神奈川県鎌倉市在住の食品科学科2期生の大橋厳太氏を講師としてお迎えした。「ブランド」をテーマにして、「ハーゲンダッツジャパン」生産部マネージャーとして様々な製品開発上の経験から「ハーデンダッツ」のポリシーやおいしさの秘密、アイデア等「ブランド」を維持するための創意工夫等をご紹介いただいた。

今回の講演会は、神奈川県鎌倉市在住の食品科学科2期生の大橋厳太氏を講師としてお迎えした。「ブランド」をテーマにして、「ハーゲンダッツジャパン」生産部マネージャーとして様々な製品開発上の経験から「ハーデンダッツ」のポリシーやおいしさの秘密、アイデア等「ブランド」を維持するための創意工夫等をご紹介いただいた。

開発現場からの経験に裏打ちされた講演内容であり、本学の食品関連の学生達に聞かせたい内容でした。

開発現場からの経験に裏打ちされた講演内容であり、本学の食品関連の学生達に聞かせたい内容でした。

農業経済学科s47入学&s50卒業同期会開催報告

9月17日(土)午前11時からの酪農学園ホームカミングデーが開催されました。

それに合わせて企画された標記同期会は、同日午後6時から新札幌アークシティホテルを会場にして23名の恩師、同窓生が出席しました。昼間のホームカミングデーにも5名が出席していました。

9月17日(土)午前11時からの酪農学園ホームカミングデーが開催されました。

それに合わせて企画された標記同期会は、同日午後6時から新札幌アークシティホテルを会場にして23名の恩師、同窓生が出席しました。昼間のホームカミングデーにも5名が出席していました。

同期会では40年ぶりの再会に顔と名前が合わず、当時の紅顔の美少年は、見る影もなく白髪の翁予備軍に変身しつつありました。

同期会では40年ぶりの再会に顔と名前が合わず、当時の紅顔の美少年は、見る影もなく白髪の翁予備軍に変身しつつありました。

同期会では最初に永眠された恩師や同窓生を悼み、黙祷で始められました。恩師(大谷先生、中原先生、三島先生、菅沼先生)から近況を含めてのご挨拶をいただき、中原先生の乾杯のご発声で祝宴に入りました。

同期会では最初に永眠された恩師や同窓生を悼み、黙祷で始められました。恩師(大谷先生、中原先生、三島先生、菅沼先生)から近況を含めてのご挨拶をいただき、中原先生の乾杯のご発声で祝宴に入りました。

近況報告も交えての懇親会は和気藹々のうちにあっという間に2時間を経過しました。途中に当時の状況をふり返るためのスライドも放映され、各自思い思いに40年の歳月をふり返りながら、現況を交えたテーブルスピーチが行なわれました。

最後は時間切れになり、記念撮影ののち閉会となりました。その後は2次会に移動してさらに懇親は深まり、閉店まで延々と続けられました。

近況報告も交えての懇親会は和気藹々のうちにあっという間に2時間を経過しました。途中に当時の状況をふり返るためのスライドも放映され、各自思い思いに40年の歳月をふり返りながら、現況を交えたテーブルスピーチが行なわれました。

最後は時間切れになり、記念撮影ののち閉会となりました。その後は2次会に移動してさらに懇親は深まり、閉店まで延々と続けられました。

同期には不明者も多いため、名簿整理のため参加者に消息情報提供をお願いしました。次回開催は、東京在住者を実行委員にお願いして、「2020年東京」に目標を定めていくことになりました。

同期には不明者も多いため、名簿整理のため参加者に消息情報提供をお願いしました。次回開催は、東京在住者を実行委員にお願いして、「2020年東京」に目標を定めていくことになりました。

緑風会 伊達な酪農OB会報告

平成28年9月3日(土)仙台市【かこいや仙台駅前店】を会場に、平成28年度緑風会:伊達な酪農OB会、総会並びに懇親会が開催されました。

一昨年度「会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与すること」を目的に発足した、農業関連教職員とOBの組織で3年目を迎えました。

当日は、大学より、酪農学園大学 名誉教授(同窓会副会長) 加藤清雄様と入試部長 桐沢力雄先生に遠路お越し頂き、来賓2名、会員8名の計10名の出席で開会いたしました。

総会は、遠藤議長のスムーズな議事により、平成27年度の事業報告並びに平成28年度事業・会計予算案が承認されました。また、今年度は役員改選となり、会の設立から、これまでご尽力頂きました遠藤会長が顧問へ、新会長には匹田哲弥(現亘理高等学校教頭)が承認されました。

総会は、遠藤議長のスムーズな議事により、平成27年度の事業報告並びに平成28年度事業・会計予算案が承認されました。また、今年度は役員改選となり、会の設立から、これまでご尽力頂きました遠藤会長が顧問へ、新会長には匹田哲弥(現亘理高等学校教頭)が承認されました。

総会後の懇親会は、学園の現状報告や会員各自の近況報告がありました。さらに、会場には5年前の東日本大震災で、甚大な被害があった宮城県農業高校の生徒が栽培した酒米を使用して醸造された「宮農復興酒」も用意いただき大いに盛り上がりました。改め同窓生の繋がり、絆が大切である事を実感する懇親会でした。

最後に、酪農賛歌を全員で斉唱して閉会しました。今後も母校に後輩を輩出できるよう努力してまいります。(文責 事務局長 千葉 隆)

酪農学園柔道部牛歩会報告2016

大学・短期大学の柔道部同窓会(正式名称:酪農学園柔道部牛歩会)が2016年7月9日、札幌市内のホテルで開催されました。同会は3年に一回のペースで開催されており今回で8回目を迎えました。ホテルでの懇親会に先立ち、大学の道場(健身館)に卒業生に集まっていただき、現役部員との対面式、合同稽古を行いました。道場には、竹花一成学長も出席されご挨拶をいただきました。合同稽古では、地元の道場で子どもに指導している先輩も何人かが参加し、また久しぶりに道着に袖を通す先輩もおり、お互いにさわやかな汗を流している様子がありました。

大学・短期大学の柔道部同窓会(正式名称:酪農学園柔道部牛歩会)が2016年7月9日、札幌市内のホテルで開催されました。同会は3年に一回のペースで開催されており今回で8回目を迎えました。ホテルでの懇親会に先立ち、大学の道場(健身館)に卒業生に集まっていただき、現役部員との対面式、合同稽古を行いました。道場には、竹花一成学長も出席されご挨拶をいただきました。合同稽古では、地元の道場で子どもに指導している先輩も何人かが参加し、また久しぶりに道着に袖を通す先輩もおり、お互いにさわやかな汗を流している様子がありました。

合同稽古を行った後、会場を札幌市内に移し総会・懇親会を行いました。総会では、飯田進作会長(短大1970年卒)の挨拶の後、議事が審議され、事業報告、会計報告等を行った後、役員改選が行われました。会長は、引き続き飯田会長が選任されました。主な役員の選出は以下の通りです。

副会長:小林邦弘氏(獣医1980年卒)、亀倉祐介氏(農経1995卒) 幹事:加藤智香子氏(食科1997年卒)、大矢省三氏(食科2002卒)

会計:山下時明氏(獣医1997年卒) 監査:川本哲氏(獣医1985年卒)、山下裕太氏(農経2001年卒) また、第5回から行われてきた卒業生による記念講演では2名が講演しました。

田中均氏(酪農1974卒)からは「酪農大柔道部卒業後40年を振り返る」と題して、大学卒業後にチャンスをつかんで渡米、数年間肉牛牧場で研鑽を積んだ際の経験をお話しいただき、帰国後も一貫して食肉の生産流通業務に携わり、学生時代の柔道経験が現在の自分を育ててくれたことと合わせ、今日の日本の牛肉生産への思いを述べていただきました。

また、千村友輝氏(獣医2011年卒)は、現在岡山の動物病院で勤務していますが、大学卒業後、エルサルバドルで青年海外協力隊として「青少年育成」分野に従事、内戦から立ち上がった同国の惨状を説明、また現地での柔道指導を通して、青少年育成の指導にあたった経験をお話しいただきました。

合同稽古を行った後、会場を札幌市内に移し総会・懇親会を行いました。総会では、飯田進作会長(短大1970年卒)の挨拶の後、議事が審議され、事業報告、会計報告等を行った後、役員改選が行われました。会長は、引き続き飯田会長が選任されました。主な役員の選出は以下の通りです。

副会長:小林邦弘氏(獣医1980年卒)、亀倉祐介氏(農経1995卒) 幹事:加藤智香子氏(食科1997年卒)、大矢省三氏(食科2002卒)

会計:山下時明氏(獣医1997年卒) 監査:川本哲氏(獣医1985年卒)、山下裕太氏(農経2001年卒) また、第5回から行われてきた卒業生による記念講演では2名が講演しました。

田中均氏(酪農1974卒)からは「酪農大柔道部卒業後40年を振り返る」と題して、大学卒業後にチャンスをつかんで渡米、数年間肉牛牧場で研鑽を積んだ際の経験をお話しいただき、帰国後も一貫して食肉の生産流通業務に携わり、学生時代の柔道経験が現在の自分を育ててくれたことと合わせ、今日の日本の牛肉生産への思いを述べていただきました。

また、千村友輝氏(獣医2011年卒)は、現在岡山の動物病院で勤務していますが、大学卒業後、エルサルバドルで青年海外協力隊として「青少年育成」分野に従事、内戦から立ち上がった同国の惨状を説明、また現地での柔道指導を通して、青少年育成の指導にあたった経験をお話しいただきました。

懇親会では、安宅一夫名誉教授(元柔道部顧問)からご挨拶をいただき、太田一男名誉教授(元柔道部顧問)から乾杯の発声をいただきました。

懇親会では、安宅一夫名誉教授(元柔道部顧問)からご挨拶をいただき、太田一男名誉教授(元柔道部顧問)から乾杯の発声をいただきました。

懇談では、終始懐かしくも和やかな時間を過ごすことができました。今回初めて参加いただいた先輩からは、当時コンパなどで歌ったという「酪農音頭」が披露されました。閉会では、青森県三沢市在住の澤口正義氏(農経1972年卒)が乾杯し、次回の再会を約しました。(文責 十倉 宏)

懇談では、終始懐かしくも和やかな時間を過ごすことができました。今回初めて参加いただいた先輩からは、当時コンパなどで歌ったという「酪農音頭」が披露されました。閉会では、青森県三沢市在住の澤口正義氏(農経1972年卒)が乾杯し、次回の再会を約しました。(文責 十倉 宏)

酪農学部酪農学科(平成4年3月卒業)同窓会開催報告

北海道もようやく夏本番を迎えつつある7月17日、酪農学部酪農学科の卒業生(平成4年3月卒)が母校である酪農学園のローンに集まりました。

今回の同窓会は、3年前の2013年7月に東京浅草で開催した同窓会(27名参集)にて、「次は3年後の同じ時期に母校で同窓会をしよう!」と言ったのがきっかけでした。

※酪農学部酪農学科(平成4年3月卒業)同窓会開催報告:https://rgu-dosokai.rakuno-ac.jp/article-12230.html

そのような経緯で開催された今回の同窓会は、24年前の記憶をたどりながらそれぞれが自由に学園内を散策することから始まりました。今回の参集者のなかには卒業してから初めて母校を訪れた者もおり、約四半世紀の時の流れのなかで変わってしまった学園内の建物群に驚き、また当時の面影を残している風景を見ては思い出に浸り、予定していた約1時間半の時間はあっという間に過ぎていきました。

北海道もようやく夏本番を迎えつつある7月17日、酪農学部酪農学科の卒業生(平成4年3月卒)が母校である酪農学園のローンに集まりました。

今回の同窓会は、3年前の2013年7月に東京浅草で開催した同窓会(27名参集)にて、「次は3年後の同じ時期に母校で同窓会をしよう!」と言ったのがきっかけでした。

※酪農学部酪農学科(平成4年3月卒業)同窓会開催報告:https://rgu-dosokai.rakuno-ac.jp/article-12230.html

そのような経緯で開催された今回の同窓会は、24年前の記憶をたどりながらそれぞれが自由に学園内を散策することから始まりました。今回の参集者のなかには卒業してから初めて母校を訪れた者もおり、約四半世紀の時の流れのなかで変わってしまった学園内の建物群に驚き、また当時の面影を残している風景を見ては思い出に浸り、予定していた約1時間半の時間はあっという間に過ぎていきました。

学園内の散策を終えた参集者が次ぎに向かったのが、学生時代にお世話になった「原始林ボウル」(江別市文京台)です。皆、学生時代に戻ったつもりで2ゲームに挑むも、日ごろの運動不足や体力減退でバテバテになる者もおり、ここでも昔と今のギャップを痛感させられました。(文責 幹事 柳瀬 兼久)

学園内の散策を終えた参集者が次ぎに向かったのが、学生時代にお世話になった「原始林ボウル」(江別市文京台)です。皆、学生時代に戻ったつもりで2ゲームに挑むも、日ごろの運動不足や体力減退でバテバテになる者もおり、ここでも昔と今のギャップを痛感させられました。(文責 幹事 柳瀬 兼久)

2016年度酪農学園「緑風会」中央研修会並びに懇談会の開催について(案内)

2016年7月6日

各位

酪農学園「緑風会」会長

西 田 丈 夫

(北海道岩見沢農業高等学校長)

2016年度酪農学園「緑風会」中央研修会並びに懇談会の開催について(案内)

盛夏の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より、本会の事業にご理解とご協力を賜り感謝申しあげます。

さて、この度、標記の中央研修会並びに懇談会を下記のとおり開催することになりました。時節柄ご多忙のことと思いますが、OB教員を激励していただきたく、ご参加くださいますようご案内申し上げます。

記

◎ 中央研修会

1 日 時 2016年 8月 6日(土) 13:00~16:30

2 会 場 酪農学園大学 C1講義棟 101教室

3 内 容

(1) 12:30~13:00 受 付(C1号棟 1階ロビー)

(2) 13:00~13:30 開 会 式(C1-101教室)

(3) 13:30~14:20

講 演 Ⅰ (仮題)本学の教育システムと学生教育

講 師: 酪農学園大学入試課

(4) 14:30~15:30

教育実践発表 農業高校における地域と連携したクリーン農業の実践事例

発表者: 北海道名寄産業高等学校 教諭 高橋 英明 様

(5) 15:40~16:30

講 演 Ⅱ 酪農学園大学における肉牛教育「牛を育てて人を育てる試み」

講 師: 酪農学園大学循環農学類 教授 堂地 修 様

◎ 懇談会

会場移動 講演Ⅱが終了後 16:30に、本学中央館前・大学生協横よりマイクロバスでの送迎可

1 日 時 8月6日(土)17:00~19:00

2 会 場 レストラン『トンデン館』 住所:江別市元野幌968-5 TEL:011-385-5710

3 会 費 4,000円(懇談会の会場にてお願いします。)

○ 中央研修会並びに懇談会への参加申込方法

1 参加を希望する教職員は、7月22日(金)17:00までに下記メールで申し込んでください。

2 氏名、所属学類、研究室名、研修会・懇談会の出席有無、バス送迎利用有無、を明記して下さい。

3 研修会 又は懇談会のみの参加も受け付けます。

○ その他 不明の点は、事務局までお問い合わせください。

酪農学園「緑風会」事務局長 岡田正裕(農業科教育研究室)

TEL: 011-388-4721 e-mail:ok-mshr@rakuno.ac.jp

(不在時は 011-388-4911 理科教育研究室 玉利)