OB会新着情報一覧

2018年度酪農学園「緑風会」中央研修会の開催報告

本年度中央研修会が、8月11日(土)13:00~本学A2-202教室において会員35名の参加により開催された。

会に先立ち畠山佳幸会長より、教育情勢の近況報告と研修会への期待を述べた後、本学学長である竹花一成様から、本学の状況と本道の農業教育への期待を述べる挨拶をいただいた。

講演Ⅰ

本学入試広報センター吉田磨副センター長から「最近の入試状況及び学生教育」と題し講演をいただいた。学群の構成や学類・コースでの学習や研究状況の紹介、希望寮(男子寮)、清音寮(女子寮)など施設の紹介、クラブ・サークル紹介。学類で取得できる資格、就職内定状況等の説明をいただいた。最後に、2019年度入試制度について説明があり、各高校で有利に活用してほしいとの説明がありました。

教育実践発表1

北海道真狩高等学校 中西聖教頭が「学校農業クラブ全国大会における指導事例(意見発表)」として、第68回日本学校農業クラブ全国大会平成29年度岡山大会の意見発表分野1類(生産・流通・経営)に出場し、最優秀賞(農林大臣賞)を受賞した。受賞までの指導事例を紹介した。

中西教頭は生徒が心がけていることや指導のポイントとして、①生徒が特に努力した点や工夫した点。 ②原稿作成で心掛けたこと。 ③題材を変えない3年間の積み重ね。 ④伝わりやすさへのこだわり。⑤徹底した対話。 ⑥オープンなアドバイス体制。等が発表されました。

教育実践発表2

北海道岩見沢農業高等学校 大西千尋教諭が「学校農業クラブ全国大会における指導事例(プロジェクト発表)」として、第68回日本学校農業クラブ全国大会平成29年度岡山大会のプロジェクト発表分野1類(生産・流通・経営)に出場し、最優秀賞(農林大臣賞)を受賞した。受賞までの指導事例を紹介した。

大西教諭は「科学的な視点を重視した主体的なプロジェクト学習の指導」のポイントとして、①信頼できるリーダーを立て、生徒一人一人に役割を持たせる。 ②生徒が試験圃場に来ることを習慣化させる。 ③生徒には可能な範囲で何事も経験させる。 ④授業内外でのプロジェクト活動の工夫。等が発表されました。また、研究班の一人である、本学循環農学類1年の稲垣薫君から、研究内容や学校農業クラブ活動を通して成長できたことや今後の課題等が発表されました。

本学における教職システム及び農場案内

本学の教職コースの教育の特徴や教職コース独自の専門科目の概要、教職コース生と教職課程生の違いを説明した。その後、農場に移動し、農場における実践的な栽培研究を紹介した。

懇談会

研修会終了後、「新札幌アークシティーホテル」へ移動し交流会が行われた。 (文責 事務局長 飛谷淳一)

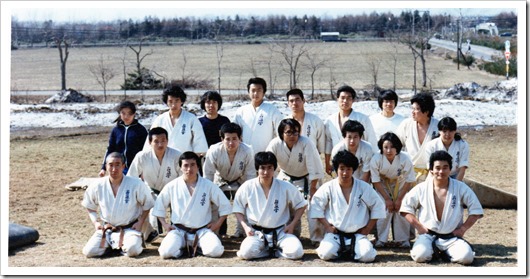

極真空手部創立25周年記念同期会おめでとうございます

獣医科12期の平井敏雄です。極真空手部創立25周年記念同期会おめでとうございます。初代主将で大変嬉しく拝読させていただきました。

本部は愛好会として1977年5月27日に発足しました。結成時は8名でしたが一年後には16名となりその年の全道大学選手権では団体、個人全4部門を完全制覇しました。

個人では当時全日本に次ぐ大きな大会であった第三回北日本大会で6位入賞しています。

写真は大学のローンで演武会をしたものです。皆様のの益々のご活躍と極真空手部の発展を祈っています。 押忍。

同窓生翻訳書のご紹介

【土壌の環境保全】Hugh Hammond Bennett 著(土壌科学者・土壌保全の父)

原田 勇 訳(土壌科学者・土壌植物栄養学)

著者 Bennett博士は1920年代にアメリカおよび他の国々で土壌保全調査を行い、土壌侵食と保全問題について「国家的脅威」となっていると警告しました。1930年代、アメリカの中西部大平原地帯に「Dust Bowl」が発生し、表土が黒い砂塵となって吹き荒れ、農業に甚大な被害をもたらしてきました。

著者 Bennett博士は1920年代にアメリカおよび他の国々で土壌保全調査を行い、土壌侵食と保全問題について「国家的脅威」となっていると警告しました。1930年代、アメリカの中西部大平原地帯に「Dust Bowl」が発生し、表土が黒い砂塵となって吹き荒れ、農業に甚大な被害をもたらしてきました。

1933年に「土壌侵食サービス」が設立され、Bennett博士は土壌保全の解決にディレクターとして取り組み、1951年の引退まで土壌環境保全の任に当たりました。今日、その業績から「土壌保全の父」と称せられています。農民の考え方を土壌保全と土壌保護し、肥沃度を維持する栽培法の提案をしました。その代表的な著書が「土壌の環境保全」(1939)です。第1編で土壌侵食の問題を科学的見地から整理し、第2編では土壌の環境保全サービスの実践過程が詳細に述べられています。

訳者 原田勇 博士は1971年Wisconsin大学留学時に「soil Conservation」をみ、大学に持ち帰られ、翻訳の意思をかためられました。1997年に「日本は今や、地球環境保全に向かい発信しなければならない時に至っている。1940年代にアメリカは自国の環境破壊に苦悩し、それを解決していった。アメリカの底力が、このSoil Conservationに力強く漲っている。「Soil Conservation」を翻訳し、日本の土壌環境を憂える人々に捧げたい。」と述べられ、翻訳の許可を得て、翻訳に着手しました。しかし、2007年に酪農学園から『学園長』を拝命するに至り、翻訳は多忙な業務の合間を活用しての仕事となりました。2012年にようやく原文の翻訳は終了致しました。2012年8月より体調を崩し入院治療に入りました。「図・写真・表」の翻訳が未完のまま、2012年12月にご逝去なさいました。

訳者 原田勇 博士は1971年Wisconsin大学留学時に「soil Conservation」をみ、大学に持ち帰られ、翻訳の意思をかためられました。1997年に「日本は今や、地球環境保全に向かい発信しなければならない時に至っている。1940年代にアメリカは自国の環境破壊に苦悩し、それを解決していった。アメリカの底力が、このSoil Conservationに力強く漲っている。「Soil Conservation」を翻訳し、日本の土壌環境を憂える人々に捧げたい。」と述べられ、翻訳の許可を得て、翻訳に着手しました。しかし、2007年に酪農学園から『学園長』を拝命するに至り、翻訳は多忙な業務の合間を活用しての仕事となりました。2012年にようやく原文の翻訳は終了致しました。2012年8月より体調を崩し入院治療に入りました。「図・写真・表」の翻訳が未完のまま、2012年12月にご逝去なさいました。

翻訳が未完のまま終えるかの事態になりました。しかし、土壌植物栄養学研究室同窓生の須藤純一氏(農学博士・農業技術士)が、原田勇博士の遺志を引き継ぎ、原文の「図・写真・表」を添えて出版するに至りました。「土壌の環境保全」は科学的識見に満ち、専門性の高いものになっています。著者 Bennett博士および訳者 原田勇 博士の思いをお汲み頂けましたなら幸いです。

「人類への自然の贈り物の長いリストの中で、人間の生命にとって土壌のように全く不可欠なものはありません」 ―Hugh Hammond Bennett―

2018年 8月

(酪農学園大学 教職センター 教職アドバイザー 干場敏博 記)

*なお、本書を入手ご希望の方は、定価1万円で酪農学園大学生協にて販売しておりますのでお問合せ願います。

獣医学科19期生30周年同期会報告

2018年7月21日、夏。

それまでずっと機嫌の悪かった北の国の空は、全国から集まる19期の友を待っていたかのように、見事な青い空を見せてくれました。

13時から黒澤記念講堂にて、故高橋清先生のお嬢様の高橋優子先生にお願いして、記念礼拝を執り行なっていただきました。

礼拝終了後は、昔とは違う進化した学内を見学しました。

18時からは札幌駅近くのセンチュリーロイヤルホテルにて、玉井君司会のもと、宴会が始まりました。

同窓生と恩師合わせて65名が参加。

10年以上の時をはさんで再会を喜ぶ友たちの姿を見ているうちに、なぜか涙が出そうになったのは私だけでしょうか。

学生時代の運動会のビデオも放映され、大いに盛り上がりました。

その後同ホテル最上階回転展望レストランにて二次会。1人も欠けることなく、全員二次会へ突入しました。

「最上階からロマンチックな夜景を見ながら二次会を」と企画したのですが、静かに夜景を眺めていた人は果たして何人いたのでしょうか。

三次会は加藤清雄先生のお店へ突入。人数が多すぎて入りきれないほどでした。

もっともっとみんなと話しをしたかったのですが、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

参加してくれた先生方、19期の皆さま、本当にありがとうございました。

また10年後、お待ちしております!

本当にありがとうございました!! (文責 幹事 櫻庭義彦)

「獣医解剖学教室同門会総会ならびに竹花一成教授退職記念祝賀会、菅野美樹夫教授就任・渡邉敬文准教授就任祝賀会」開催報告

2018年7月7日(土)午後6時よりホテルエミシア札幌にて酪農学園大学獣医解剖学教室同門会総会ならびに竹花一成教授退職記念祝賀会、菅野美樹夫教授就任・渡邉敬文准教授就任祝賀会を開催した。

同門会総会の開会に先立ち、竹花一成会長より挨拶があり、次いで会則の変更や役員の改選などの議事を行った。

総会終了後には、竹花一成教授より退職の記念講演会が行われた。先生がこれまで歩んでこられた道のりや、大学学長として学生達へ伝えたいことなどをお話しされ、出席者一同、先生のお話に耳を傾け傍聴しました。

記念撮影後、祝賀会が行われ、帯広畜産大学獣医学研究部門の北村延夫教授より祝辞が、竹花先生、菅野先生、渡邉先生よりお礼の言葉が述べられた。昔話に花を咲かせ、出席された方々で親睦を深めるなど和気藹々とした祝賀会でした。

北海道NOSAI連合会参事の岡本真平先生より結びのお言葉を頂戴し閉会した。

(文責 植田弘美)

2018年創世寮等同窓会開催報告

創世寮で青春を過ごした懐かしい面々の集いを44年ぶりの七夕に計画をした。

そもそも九州・西日本の面々は毎年集まって宴会を催していた。そんな中、一度は母校に行ってみたいとの機運が高まって計画が進行した。同僚の野球部も参加した。

しかし、7/7は未曽有の西日本豪雨災害に出くわした。中心人物の愛媛の中路君は飛行機の欠航、九州から楽しみにしていた山下君は交通の遮断、広島の中山君は至る所の道路の寸断にて3名が参加できなかった。幸い3名の被害はなかったものの残念でならなかった。

札幌ガトーキングダム(旧テルメ)に集まり、酪農賛歌で1次会を閉めたが皆歌詞を覚えていて合唱した。昔ばなしに夜が更けた。再度復活にかけ2年後に再会の約束をした。(s52年卒 梅原 健治 筆)

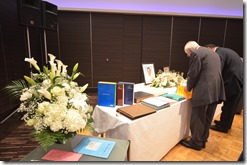

「名誉教授 楢崎 曻先生 昇天一周年記念の偲ぶ会」の報告

2018年7月7日(土)に酪農学園大学酪農学科家畜飼養栄養・飼養、飼料学研究室(楢崎・安宅ゼミ)同窓会主催の「名誉教授 楢崎 曻先生 昇天一周年記念の偲ぶ会」を礼拝と懇談会の2部構成で開催しました。

記念礼拝は酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校の礼拝堂にて肥田高校宗教主任の司式で執り行われました。礼拝には楢崎先生のご子息お二人(次男・三男)にもご参加いただき、同窓生をはじめに約40名でした。高校の礼拝堂での記念礼拝は、当日ホームカミングデーが開催されたこと、また、本年4月より研究室同窓会会長の西田丈夫氏がとわの森三愛高等学校の校長に就任したことから関係者のご協力の下に開催されました。ありがとうございました。

懇談会は、ホテルエミシア札幌(新さっぽろ)にて行いました。楢崎先生ご子息(三男)様のご出席頂き50名の参加でした。会は西田丈夫氏(研究室同窓会会長)、安宅一夫氏(発起人代表)および楢崎豊氏(楢崎先生ご子息)の挨拶の後、2期生の松村雄一郎氏(熊本県)の献杯ご発声で懇談に入りました。会場には先生のご自宅からお借りした写真など懐かしいものを展示し、先生を偲ぶことが出来ました。また、安宅先生からのサプライズとして、同窓生の中で特に多大な社会貢献をされた方の表彰を行いました(楢崎・安宅賞として9期生武田哲男氏)。会は思い出話に尽きませんでしたが、酪農讃歌の斉唱と三々七拍子(コンパの締めには楢崎先生定番の行ない)でお開きとなりました。関係者の方々ありがとうございました。

酪農学園近畿地区緑風会第5回総会・懇親会開催報告

7月1日(日)午前10時半から京都市内にある聖護院御殿荘を会場にして第5回を数える近畿地区緑風会の総会・懇親会が近畿地区教員16名と本学教員の椿下早絵准教授(講師)と山本浩光近畿地区会長が出席して開催された。

講演「獣医保健看護学類における義足等のリハビリを含めた学習内容の紹介」

講演「獣医保健看護学類における義足等のリハビリを含めた学習内容の紹介」

講師 獣医保健看護学類准教授 椿下早絵

酪農学園大学ならではの実学中心の特色ある学習内容、学生の活動状況を写真や動画を効果的に活用したパワーポイントで分かり易く説明されました。

総会

総会では平成29年度事業・会計報告、監査報告および平成30・31年度事業計画が審議され原案が承認された。その他として入試状況報告と学生募集の依頼が行なわれた。また次年度の総会は6月30日(日))会場:聖護院 御殿荘(京都)で行なわれることになった。

総会では平成29年度事業・会計報告、監査報告および平成30・31年度事業計画が審議され原案が承認された。その他として入試状況報告と学生募集の依頼が行なわれた。また次年度の総会は6月30日(日))会場:聖護院 御殿荘(京都)で行なわれることになった。

懇親会

河野会長の開会の挨拶、山本近畿地区長の祝辞に次ぐ浦理事の乾杯の発声で懇親会が開始され、終始和やかな雰囲気で大変盛り上がった。全員がスピーチ!!出席者の大学時代の思い出話、大学や緑風会への思い、近況等がユーモラスに話された。最後は酪農讃歌を熱唱、吉田監事の閉会の挨拶でお開きとなった。(文責 河野雅晴)

第9回酪農学園近畿地区緑風会役員会報告

4月15日(日)アートホテルベイタワーを会場に近畿地区緑風会役員会が開催された。役員会は吉田文三氏の司会で進行した。河野雅晴会長が開会の挨拶を述べ、第5回総会に向けての協力要請が行なわれた。

協議事項として役員の選任が行なわれ、以下の役員が承認された。

会長には河野雅晴氏(兵庫)、副会長には澤竹孝幸氏(和歌山)、監事には吉田文三氏(大阪)、理事には岩田薫氏(兵庫支部長)、佐藤庸平氏(京都)、村上修士氏(京都)、青木清氏(滋賀支部長)、木戸収氏(奈良)、澤竹孝幸氏(副会長と兼務)、浦展諭し(大阪)、明道智秀氏(大阪)、事務局員には小原靖氏(兵庫)。

総会に向けての実施要領や案内文、会計報告の提案が行なわれ、可決された。次に各支部設立の状況について各府県代表より以下の内容が報告された。

・各府県共、会員の設立意欲が盛り上がらない状況であり、支部の設立は難しい。

・既に設立している兵庫も支部としての活動が停滞している。

・このような状況を鑑み、近畿地区緑風会総会への参加を呼び掛け、総会に参加した会員に緑風会の目的や活動内容、学生募集への協力等について広報してもらう。

・また、入試アドバイザーが学校訪問した折、その学校に所属の会員に総会への出席を呼び掛け、近畿地区緑風会の現状・目的・活動内容等の概況を説明し、協力を依頼する。

次に酪農学園大学の学生募集について、河野会長から以下の内容が報告された。

・各校進路相談会の派遣

(滋賀・京都:青木、和歌山・奈良・大阪、徳島:澤竹、大阪・京都:吉田、兵庫・岡山・四国:河野)

・オープンキャンパス及び入試相談会参加への呼び掛けを依頼しました。

・動物看護師の国家試験化について、質問がありました。

・食と健康学類について 食品製造に関する学科は多くある。

他大学との差別化について、説明依頼が有りました。

役員会の最後に記念写真を撮影して終了し、同会場で懇親会が行われた。

懇親会では互いの近況等の報告、「野幌の昔と今」等についての話で盛り上がり、和やかに進行した。

最後は岩田薫理事(兵庫支部長)が、「第5回総会・懇親会に向けて慎重に審議していただき、ありがとうございました。参加者が多く、充実した会になりますよう今後ともよろしくお願いします。」と閉会のお礼の挨拶を述べた。

酪農学園大学アイスホッケー部OB・OG会開催報告

酪農学園大学アイスホッケー部OB・OG会が2月24日(土)および25日(日)に開催されました。本学アイスホッケー部は男子部と女子部がありますが、毎年「OB・OG会」として男子部と女子部の合同で開催しております。

24日(土)は札幌市内で懇親会が開催され、23名の方々にご参加いただきました。開会にあたり、女子部顧問の小宮道士先生の乾杯で懇親会がスタート。その後、現役学生からの今年度の活動報告、そして、参加者の自己紹介・近況報告がありました。

また、男子部顧問の岡本英竜先生や創設期メンバーである田之上真一OB会長や下村太郎さんにもご出席いただき、現役学生やOB・OG間の交流を深めることができました。

翌日の25日(日)には星置スケート場にて交流戦が行われ、21名のOB・OGの参加がありました。

まず、全員がリンクの中央に集合し、昨年末に星置スケート場で倒れ、そのまま目を覚まさずに息を引き取った男子部の高瀬智也選手に黙祷を捧げた後に交流戦がスタートしました。

リンクには、今でもバリバリ社会人チームで活躍しているOB・OGや久しぶりに防具をつけたOB・OGが揃いました。中でも、田之上真一OB会長と田之上明吉哉選手(獣医学類4年)という親子、そして、井寄智之さん(2011年度獣医学科卒)と井寄智次郎選手(獣医学類6年)という兄弟が一緒にプレーする姿が見られました。酪農学園大学アイスホッケー部が37年間継続して脈々と歴史を紡いでいることを感じさせるプレーやパス交換が見られました。

交流戦は例年通り、男女に分かれて、現役学生チームvs卒業生(OB・OG)チームで行われました。男子部現役学生チームvs卒業生(OB)チームは5-0、女子部現役学生チームvs卒業生(OG)チームは4-0でいずれもOBとOGチームが先輩の意地を見せて圧勝・完封という結果でした。例年のことながら、「交流戦」とは名ばかりで、OB・OGは現役学生を寄せ付けない本気モードであり、現役学生たちは終始圧倒されていました。来年度は是非とも現役学生には頑張ってほしいものです。

酪農学園大学アイスホッケー部OB・OG会は毎年2月下旬から3月上旬頃に開催しております。来年度も開催する予定ですので、多くの方の参加を心からお待ちしております。

酪農学園大学OB・OG会についてはホームページをご覧ください。(文責 津川裕一)

http://rguicehockey.web.fc2.com/